Il gelido ragionamento di Davigo (“Se un imputato decide di suicidarsi lo perdi come fonte di informazione”) ha suscitato stupore e indignazione, ma è perfettamente in linea con la storia di Mani Pulite, e quindi chi si sorprende è soltanto un’anima bella. Anche se è giusto riaffermare – come ha fatto il figlio dell’ex presidente dell’Eni Gabriele Cagliari, suicida a San Vittore dopo 134 giorni di prigione – che il pubblico ministero non è un giudice, e che Davigo parla come se un imputato fosse sempre colpevole e non invece il contrario, come prevede la Costituzione. Al pool di Milano non interessavano questi dettagli, l’unico obiettivo era imporre lo Stato Etico Giudiziario per redimere la società corrotta, e per raggiungerlo tutti i mezzi erano dunque leciti. Basti ricordare il pronunciamento del luglio ’94, quando i pm si presentarono davanti alle televisioni sulla scalinata del Palazzo di Giustizia con le dimissioni in mano per denunciare che l’inchiesta su Tangentopoli non poteva andare avanti se si impediva loro di arrestare gli indagati. Erano i giorni successivi al famoso decreto Biondi del primo governo Berlusconi, che divideva in tre parti il trattamento cui sottoporre l’indagato in attesa del processo stabilendo, a seconda della gravità del reato, la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari o la libertà.

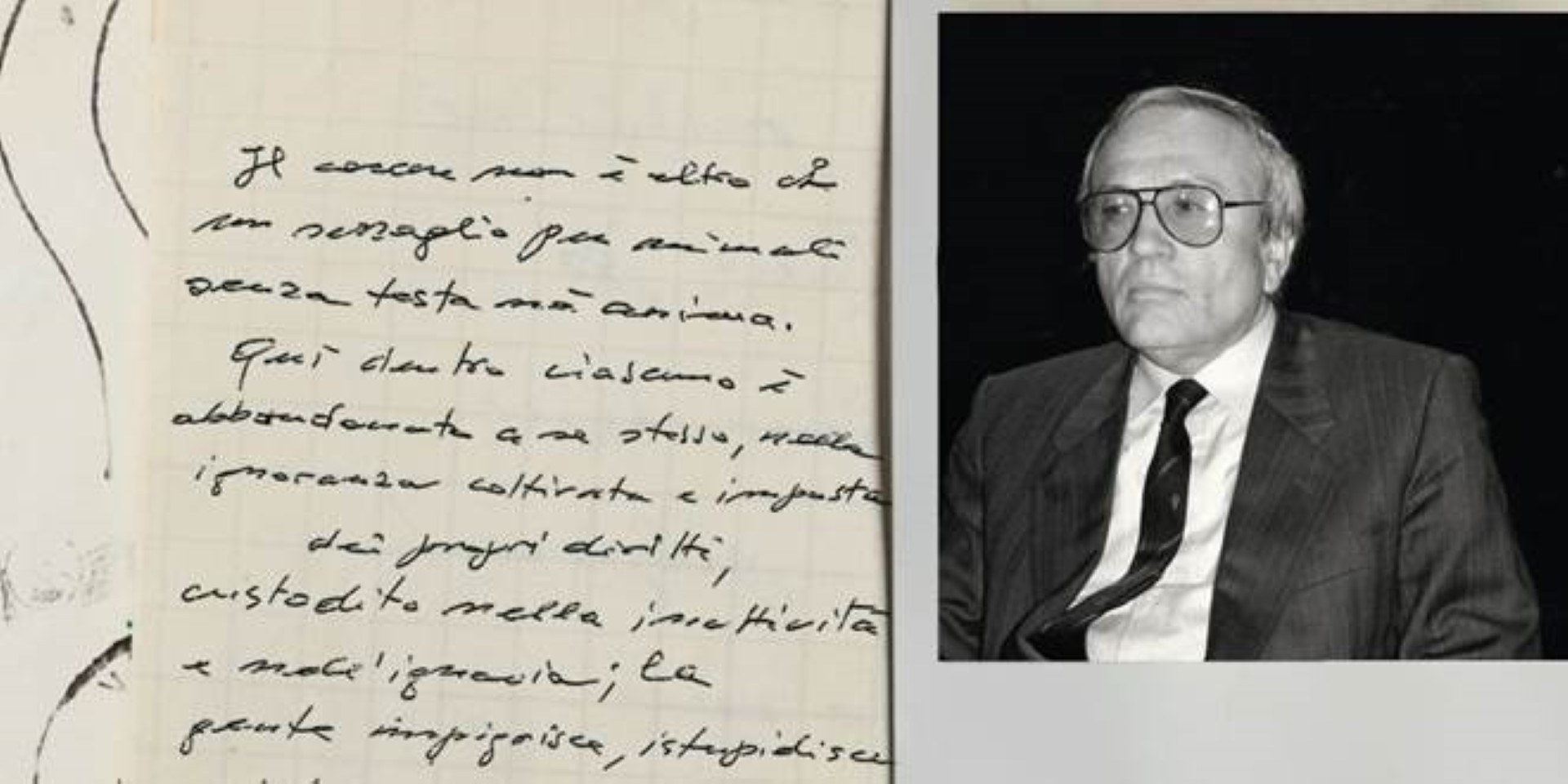

Il decreto, in quel clima giacobino, fu subito ritirato, ma dei 2750 scarcerati rientrò in carcere più o meno il dieci per cento, e quasi nessuno di quelli coinvolti in Tangentopoli. Ma anche questo dettaglio passò inosservato, perché allora magistratura, giornali e capitani d’industria avevano cinto d’assedio la politica, i ministri cadevano come birilli colpiti dagli avvisi di garanzia, e i proprietari dei grandi quotidiani usufruirono di un trattamento speciale grazie al sostegno incondizionato e acritico ai metodi d’inchiesta. Per cui Romiti e De Benedetti, ad esempio, evitarono le manette cavandosela con la presentazione di memoriali ad hoc, mentre Gardini si suicidò quando capì che per lui si stava aprendo la strada della galera. Furono 41 i suicidi di Tangentopoli: in carcere, fuori dal carcere o addirittura prima di essere ufficialmente indagati, perché gli atti giudiziari giungevano prima ai giornali che agli interessati. Il primo fu il funzionario di un’Asl di Milano, che morì soffocato dal monossido di carbonio nella sua auto con accanto i ritagli di giornale che lo riguardavano. Poi fu una vera e propria strage, che coinvolse personaggi di rilievo come, appunto, Cagliari, Gardini, Moroni, tesoriere del Psi lombardo, e Castellari, ex direttore generale del ministero delle Partecipazioni statali. Tutte “fonti di prova” scomparse secondo Davigo, che già in un’altra occasione ebbe modo di dire che “la morte di un uomo è sempre un avvenimento drammatico. Però credo che vada tenuto fermo il principio che le conseguenze dei delitti ricadono su coloro che li commettono, non su coloro che li scoprono”.

Una teoria giustizialista elevata all’ennesima potenza, secondo cui sono sempre troppo pochi gli italiani in galera e i risarcimenti per ingiusta detenzione in buona parte vanno a colpevoli che l’hanno fatta franca. Questa è la cosiddetta dottrina Davigo, quella che portò il governo grillino a cancellare la prescrizione allungando all’infinito la durata dei processi, come se fosse questa la causa prima dei mali della giustizia, che va invece ricercata nell’apertura di troppi procedimenti che non avrebbero nemmeno i presupposti per essere aperti: i reati, dunque, finiscono spesso nel nulla non perché la prescrizione è troppo breve, ma perché il procedimento penale è troppo lungo. Mani Pulite è stata l’inizio dell’era giacobina, non ha sconfitto la corruzione, ha alimentato il populismo e legittimato la moralizzazione della vita pubblica attraverso la supplenza giudiziaria con un corollario pesantissimo: il sistematico uso politico della giustizia che ha fatto fibrillare le istituzioni.

Quando si suicidarono Cagliari e Gardini l’unico a mostrare un po’ di commozione, fra i protagonisti di quella “rivoluzione” in toga fu Di Pietro, l’uomo simbolo del pool di Milano. Ma quelle inchieste restano alla storia come la sopraffazione dei diritti, più che l’affermazione della giustizia.